御朱印巡りは、神社やお寺を訪れる楽しさをさらに深めてくれる人気の文化です。

しかし、「御朱印って何?」「どうやってもらうの?」といった疑問から、初めての方には少しハードルが高く感じられるかもしれません。

このガイドでは、初心者の方でも安心して楽しめるように、御朱印の基本から必要な準備、もらい方まで詳しく解説いたします。

さらに、岩手県盛岡市周辺でおすすめの御朱印散歩ルートもご紹介します。

神聖な雰囲気を感じながら散策を楽しむことができるのが、御朱印巡りの魅力です。

御朱印帳に残る美しい墨書や朱印は、旅の素敵な思い出として大切に残せます。

また、御朱印巡りを通じて地域の歴史や文化に触れることもできます。

初心者でも迷わず楽しめるヒントが満載です。

ぜひこの記事を参考に、御朱印巡りデビューをしてみませんか?

御朱印とは?その基本を知ろう

- 御朱印とは何か?

- 御朱印の3つの基本ポイント

- 御朱印の魅力とは?初心者でも楽しめる3つの理由

- 初心者が気を付けるべきマナー

『御朱印とは何か?』

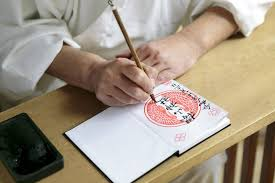

御朱印は、神社や寺院において参拝の証としていただく、手書きの印章や墨書です。これらは単なるスタンプやお土産ではなく、神仏とのご縁を記録する神聖なものとされています。特に、巡礼や参拝の文化が根付く日本では、御朱印集めを通じて信仰や歴史に触れることができます。

『御朱印の3つの基本ポイント』

《御朱印の起源》 御朱印の起源は平安時代にさかのぼります。当時は、写経(仏教の経典を写したもの)を神社や寺院に納めた際、その証としていただいていました。現在では参拝の証として広く受け入れられています。

《御朱印の形態》 御朱印は、神社や寺院ごとにデザインや書体が異なります。多くの場合、墨書で神社名や寺院名が記され、朱印が押されています。

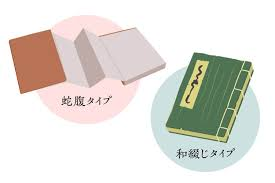

《御朱印帳の使い方》 御朱印をいただくには「御朱印帳」が必要です。これは専用のノートで、各神社や寺院で購入できます。御朱印帳は参拝した順に記録でき、旅の思い出を形に残すツールとしても最適です。注意点として、御朱印帳を複数の神社や寺院で使い回さず、神社用・寺院用を分けることが推奨されています。

『御朱印の魅力とは?初心者でも楽しめる3つの理由』

《旅の記録としての価値》 御朱印を集めることで、自分の参拝の足跡を視覚的に記録できます。たとえば、岩手県内の神社巡りを計画し、御朱印帳を埋めていくことで達成感が得られます。

《アートとしての美しさ》 手書きならではの書体やデザインは、職人技のような美しさを感じさせます。特に神社によって異なる朱印の色やデザインは、まるで小さな芸術作品のようです。

《精神的なつながり》 御朱印をいただく行為は、単なる観光ではなく「神仏と心を通わせる行為」です。参拝を通じて、自分の心と向き合い、癒しや安らぎを得られることもあります。

『初心者が気を付けるべきマナー』

御朱印は、参拝後にいただくのが基本です。まず本殿やお堂でお参りを済ませ、心を整えましょう。また、御朱印をお願いする際には、「御朱印をいただけますか?」と丁寧に伝え、無理を言わないことも大切です。

初めての御朱印巡りで必要な準備

- 御朱印帳を用意しよう

- 初めての参拝先を選ぶコツ

- 必要なアイテムを揃えよう

- 御朱印をいただく際の基本マナー

- 参拝前に知っておきたい心構え

- 初心者が失敗しがちなポイント

『御朱印帳を用意しよう』

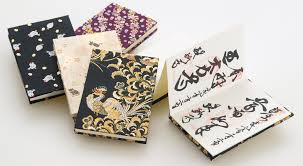

《購入方法》 御朱印帳は神社やお寺で購入するのが一般的です。

地域や施設ごとにオリジナルのデザインがあるので、自分の好きなものを見つけてみてください。

《選び方のポイント》

デザイン:和柄やモダンな布張りなど、好みで選べます。

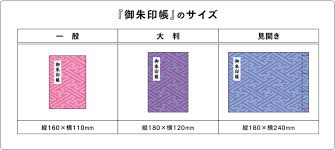

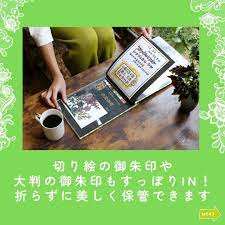

サイズ:持ち運びやすい小型サイズや大判タイプなど、用途に合わせて選択しましょう。

代用はNG:ノートや紙などに直接御朱印をもらうのは失礼とされています。

必ず専用の御朱印帳を用意しましょう。

『初めての参拝先を選ぶコツ』

・近場の神社やお寺がおすすめ

初めてなら自宅から行きやすい場所を選びましょう。身近な場所から始めると、気軽に慣れることができます。

・初心者向けの施設を調べる

公式サイトや観光情報で「御朱印あり」の記載がある神社やお寺を事前にチェックしましょう。

『必要なアイテムを揃えよう』

・御朱印帳:最重要アイテム。持参し忘れないよう注意しましょう。

・初穂料やお賽銭

多くの御朱印は初穂料(300円から500円程度)が必要です。あらかじめ小銭を用意しておくとスムーズです。

・袋やケース:御朱印帳を保護するための布袋やケースを持参すると汚れや傷を防げます。

・歩きやすい靴:神社やお寺は広い敷地や石畳が多いので、履きましょう。

『御朱印をいただく際の基本マナー』

・まずは参拝を行う:御朱印は参拝後にいただくのが基本です。先にお祈りを済ませましょう。

・静かに待つ:御朱印を書いてもらう間は静かに待機し、邪魔にならない場所に移動しましょう。

・丁寧にお願いする:「御朱印をいただきたいのですが」と一言添えてお願いしましょう。

『参拝前に知っておきたい心構え』

・天候をチェック:野外の移動が多いため、雨具や防寒具を持参するのがおすすめです。

・時間に余裕を持つ

御朱印をお願いできる時間帯は、神社やお寺ごとに異なります。拝時間や書き手の状況を考慮して行動しましょう。

・写真撮影の確認

御朱印帳や境内の写真撮影は禁止されている場合があります。事前に確認してください。

『初心者が失敗しがちなポイント』

・御朱印帳の持ち忘れ

初めての巡りでは忘れがちなので、事前にバッグに入れておきましょう。

・マナーの確認不足

参拝方法や御朱印をお願いする流れを事前に調べておくと安心です。

・時間帯の選び方

朝早くや平日の参拝は混雑を避けられ、ゆっくり楽しめます。

『御朱印巡りをさらに楽しむコツ』

・旅の記録をつける

御朱印と一緒にその場所の思い出を書き留めておくと、後から見返す楽しみが増えます。

・季節ごとに巡る

桜や紅葉など、四季折々の風景と御朱印を一緒に楽しむと、より特別な体験になります。

・地域の名産品を楽しむ

参拝先周辺のグルメや特産品をチェックして、旅全体を満喫しましょう。

御朱印のもらい方ガイド

- 御朱印をもらう前の準備

- 御朱印をもらうまでの流れ

- 御朱印をお願いする際のマナー

- 御朱印をもらった後の注意点

- 初心者が気をつけたいポイント

- 御朱印巡りをもっと楽しむために

『御朱印をもらう前の準備』

・御朱印は必ず御朱印帳に直接書いていただきます。事前に購入しておきましょう。

・御朱印の初穂料は300円から500円が一般的です。スムーズに支払えるよう、初穂料を準備しましょう。

・神社やお寺によっては、御朱印をいただける時間が決まっています(例:9:00から16:00)公式サイトや受付に確認をしましょう。

・筆書きかスタンプかをチェックしましょう。

施設によっては、書き置きの御朱印(事前に書かれた紙)が用意されている場合があります。事前に確認しておきましょう。

『御朱印をもらうまでの流れ』

・参拝を最初に行う

御朱印は「参拝の証」としていただくものです。まずはお賽銭を入れてしっかりお参りしましょう。

・御朱印受付を探す

社務所や寺務所、専用の御朱印受付が設けられていることが多いです。案内板を確認して向かいましょう。

・順番を守って待つ

混雑している場合は静かに待機し、焦らず順番を待ちます。他の参拝者の迷惑にならないよう心がけましょう。

・御朱印帳を渡す

御朱印帳を開いて渡す必要がある場合があります。神社やお寺の指示に従いましょう。

『御朱印をお願いする際のマナー』

・お願いの仕方

「御朱印をいただけますか?」と丁寧に声をかけましょう。無言で差し出すのはNGです。

・静かに待つ

御朱印を書いていただいている間は、静かに待機します。書いてくださる方に感謝の気持ちを忘れずに。

・写真撮影は禁止の場合が多いです。

書いている様子を撮影するのはマナー違反です。御朱印帳や境内の撮影についても事前に確認してください。

『 御朱印をもらった後の注意点』

・すぐに確認しない

渡された御朱印帳は、その場ですぐに中身を確認するのではなく、少し離れた場所で確認しましょう。

・御朱印帳を清潔に保つ

御朱印帳が汚れたり折れたりしないよう、専用の袋やカバーを使うと安心です。

・いただいた御朱印に感謝する

御朱印は単なるスタンプではなく、その場所でいただく大切な証です。心からの感謝を忘れないようにしましょう。

『初心者が気をつけたいポイント』

・御朱印を断られることもあります。

行事や混雑状況によって御朱印がいただけない場合もあります。事前確認を忘れずに。

・御朱印帳が埋まっている場合

新しい御朱印帳が必要です。空いていないページに無理に書いてもらうのは失礼です。

・複数の御朱印をお願いする場合

一冊の御朱印帳で複数お願いする場合は、どの御朱印を希望するか明確に伝えましょう。

『御朱印巡りをもっと楽しむために』

・書き置き御朱印(紙に書かれた御朱印)は、お気に入りのデザインをコレクションする楽しみがあります。

専用ファイルで保存すると便利です。

・御朱印巡りをきっかけに、その土地の歴史や文化、名産品にも触れてみましょう。旅の思い出がさらに深まります。

御朱印巡りをもっと楽しむために

- 季節ごとの特別な御朱印を探そう

- 御朱印帳をカスタマイズして楽しむ

- 御朱印と一緒に旅の記録をつけよう

- 周辺の自然を堪能する

- 特別な御朱印帳を手に入れる旅

- 友達や家族と楽しむ御朱印巡り

『季節ごとの特別な御朱印を探そう』

・季節限定のデザインを楽しむ

桜や紅葉、七夕やお正月など、季節ごとのモチーフが描かれた御朱印があります。公式サイトやSNSで情報を確認しましょう。

・イベント限定の御朱印

縁日や祭り、年中行事に合わせて配布される特別な御朱印も要チェックです。早めの訪問がおすすめです。

『 御朱印帳をカスタマイズして楽しむ』

・お気に入りの御朱印帳を選ぶ

・地域限定デザインやテーマ別(動物、自然など)の御朱印帳をコレクションするのも楽しいです。

・複数の御朱印帳を使い分け、神社用、お寺用、季節限定用など、テーマごとに分けることで整理しやすくなります。

・御朱印帳用の布カバーやオリジナル収納ケースを手作りすることで、自分らしい個性を演出するのもおすすめです。

『御朱印と一緒に旅の記録をつけよう』

・参拝先周辺の観光スポットを訪れる

神社やお寺だけでなく、近くの歴史的建造物や美術館なども巡ると旅の満足度がアップします。

・地元グルメを満喫する

岩手(盛岡)なら、盛岡三大麺(わんこそばや盛岡冷麺、じゃじゃ麺)などを楽しみましょう。

・御朱印巡り×温泉

盛岡 つなぎ温泉、鶯宿温泉など温泉地も豊富。参拝後に温泉でリフレッシュするのもすすめです。

『 周辺の自然を堪能する』

・自然と御朱印巡りを組み合わせる

桜並木や紅葉のトンネルを楽しみながら参拝すると、より心が癒されます。

・パワースポット巡りで運気アップ

神秘的な雰囲気の場所や有名なパワースポットを巡って、自分だけの特別な体験を見つけましょう。

・四季折々の景色を楽しむ

岩手には四季折々の風景が広がるスポットが多くあります。 例えば、夏は高原の涼しさを、冬は雪景色を楽しむなど、自然との一体感を味えます。

『特別な御朱印帳を手に入れる旅』

・神社やお寺ごとのオリジナル御朱印帳

珍しいデザインの御朱印帳を求めて特定の場所を訪れる「御朱印帳巡り」も人気です。

・限定版を探す楽しみ

イベント限定や記念御朱印帳を集めることで、よりコレクター気分を味わえます。

・地域性を感じる御朱印帳を選ぶ

岩手なら南部鉄器や伝統工芸をモチーフにした御朱印帳が販売されているものもあります。

『友達や家族と楽しむ御朱印巡り』

・一緒に巡る楽しさを共有

初心者同士で訪れると、新しい発見や共通の話題が増えます。

・親子や友達同士の思い出作り

御朱印をきっかけに家族や友達と過ごす時間が増えるのも魅力です。

・グループならではの楽しみ方

グループで分担して情報収集したり、それぞれの視点を楽しむことでより豊かな体験になります。

初心者におすすめ!岩手(盛岡)御朱印散歩ルート

出発地

『1.櫻山神社』*1

参拝と御朱印: 櫻山神社で御朱印をいただき、盛岡城跡公園を散策。春は桜が、秋は紅葉が見どころです。

滞在時間: 約20から30分。

※立ち寄りスポット 1: 石割桜(徒歩約5分)

・概要

櫻山神社から徒歩5分ほどで、国の天然記念物の「石割桜」に到着します。巨大な花崗岩を割って咲くエドヒガンザクラは、生命力の象徴であり、春には満開の桜が観光客を魅了します。

・見どころ

季節を問わず、自然の力強さを感じられるスポットです。写真撮影にもおすすめです。

滞在時間: 約10分

※立ち寄りスポット 2: 岩手銀行赤レンガ館(徒歩約5分)

・概要

石割桜から徒歩5分ほどで到着する「岩手銀行赤レンガ館」は、盛岡の歴史的建築物です。辰野金吾(東京駅の

設計者)が手掛けた建物で、美しいレンガ造りが印象的です。

・見どころ

館内では、岩手の歴史を学べる展示やカフェも楽しめます。赤レンガ館の外観と、櫻山神社でいただいた御朱印を一緒に撮影するのもユニークなアイデアです。

滞在時間: 約20分。

※立ち寄りスポット 3: 紺屋町通りの散策

・概要

紺屋町通りは、江戸時代の雰囲気を感じられるエリアです。陶器や南部鉄器のお店が並び、伝統的な盛岡の

文化に触れられます。

※立ち寄りスポット 4: 盛岡名物グルメ(オプション)

散歩の途中で盛岡名物を味わうなら「そば処 東屋」のわんこそば、「ぴょんぴょん舎」の盛岡冷麺、 「白龍」のじゃじゃ麺などがおすすめです。

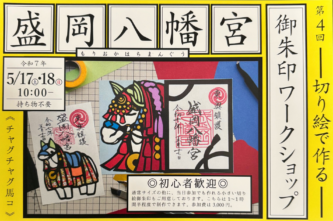

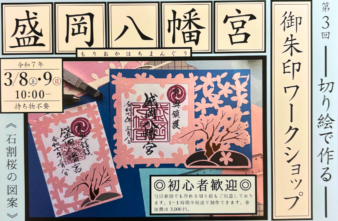

『2. 盛岡八幡宮』*2

参拝と御朱印:盛岡市を代表する神社で、豪華な社殿と広い境内が特徴です。特に人気の切り絵御朱印をぜひチェックしてください。

滞在時間: 約30分から1時間。

※『移動距離』

移動距離: 約3.0km(徒歩40分程度)

所要時間: 約2~3時間(立ち寄りスポットや食事を含む)

楽しめるポイント: 御朱印はもちろん、歴史ある町並みや盛岡の伝統文化に触れられるルートです。

*1:櫻山神社

歴史

櫻山神社は、南部藩の総鎮守として1870年に創建されました。戦国時代から続く盛岡城跡の一部に位置し、地域の人々にとって特別な存在です。社殿は静かな佇まいながらも力強く、神社が持つ歴史の重みを感じられます。特に、境内に咲く桜は春の象徴として地元民から愛されており、「櫻山」という名前の由来にもなっています。

おすすめポイント

櫻山神社では、参拝後に盛岡城跡公園を散策するのがおすすめです。歴史を感じながら、春は桜、秋は紅葉と、四季折々の風景を楽しめます。また、御朱印には「桜」のモチーフがあしらわれており、地元の文化が感じられる素敵なデザインです。

*2:盛岡八幡宮:切り絵御朱印の魅力とワークショップ

切り絵御朱印の背景:盛岡八幡宮の切り絵御朱印は、伝統工芸とアートを融合したユニークな御朱印です。

地元の切り絵作家が一つひとつ丁寧に制作しており、そのデザインには盛岡の四季や文化が反映されています。

例えば、春は桜、冬は雪の結晶など、季節ごとの魅力が詰まった作品です。

●ワークショップ体験・開催の御案内

この神社では切り絵御朱印のワークショップも開催されています。参加者が自分で切り絵を作り、それを御朱印として仕上げる体験は、旅の思い出として特別な価値があります。地元の職人さんから直接学べる機会は貴重で、観光客だけでなく地元の人にも人気です。

「切り絵御朱印ワークショップ」に参加!

繊細なデザインを自分の手で仕上げる楽しさを体験してきました。

御朱印巡りの注意点とQ&A

- 御朱印巡りの基本マナー

- 御朱印をいただく際の注意点

- 初心者が気をつけたいポイント

- 御朱印巡りのよくある質問(Q&A)

- 御朱印巡りを快適に楽しむための工夫

- 御朱印巡りの失敗を防ぐポイント

『御朱印巡りの基本マナー』

・必ず参拝してから御朱印をいただきます。

・御朱印は「参拝の証」です。参拝せずに御朱印だけをお願いするのはマナー違反です。

・静かに行動しましょう。

・神社やお寺は神聖な場所です。大声で話したり騒がないよう心がけましょう。

・正しい服装を意識しましょう。

・参拝時は、派手すぎる服装や露出の多い格好は避けるのが基本です。

・お賽銭や初穂料は感謝の気持ちで渡しましょう。

・御朱印の初穂料は「感謝の気持ちを表すもの」です。相応しい金額を事前に準備しておきましょう。

『御朱印をいただく際の注意点』

・御朱印帳を丁寧に扱う

御朱印帳は神聖なもの。汚れたり折れたりしないよう専用カバーや袋を使いましょう。

・時間を確認して訪問しましょう。

御朱印をいただける時間は神社やお寺によって異なります。事前に確認しましょう。

・書き手への配慮を忘れない

御朱印を書いている間は静かに待機。書き手への感謝を忘れないことが大切です。

・御朱印を断られる場合もあります。

行事や混雑状況により、御朱印をいただけないことがあります。その場合は無理にお願いせず、次回に期待しましょう。

『初心者が気をつけたいポイント』

・「御朱印集め」ではなく「参拝」が目的

御朱印は参拝の延長にあるもの。「スタンプラリー」のような感覚で集めないようにしましょう。

・撮影ルールを守る

御朱印や書き手を撮影するのはマナー違反です。写真(動画)撮影は許可された場所でのみ行いましょう。

・一度に複数お願いする場合の注意

一度に複数の御朱印をお願いする場合は、御朱印帳を分ける、またはお願いする順番を明確に伝えることが重要です。

『 御朱印巡りのよくある質問(Q&A)』

Q. 御朱印帳がない場合、どうすればいいですか?

A.ほとんどの神社やお寺で御朱印帳を購入できます。また、書き置きの御朱印(紙に書かれたもの)をいただくのも可能です。

Q. 御朱印をいただくとき、具体的に何と言えばいいですか?

A.「御朱印をいただけますか?」と丁寧にお願いすれば問題ありません。無言で差し出すのは失礼にあたります。

Q. 御朱印を間違ってもらった場合はどうすればいいですか?

A.基本的にはそのまま受け入れるのがマナーです。手書きの場合、書き直しをお願いするのは控えましょう。

Q. 書き置きの御朱印はどう保存すればいい?

A.専用の御朱印ファイルや、クリアファイルを使って保管すると綺麗に保存できます。

Q. 同じ神社で複数の御朱印をもらえますか?

A. 神社によっては複数種類の御朱印がありますが、事前に確認し、無理にお願いしないようにしましょう。

『御朱印巡りを快適に楽しむための工夫』

- 混雑を避けて参拝しましょう。

- 平日の午前中や観光シーズン以外が狙い目です。ゆっくり参拝できます。

- 天候や季節に合わせた服装を準備しましょう。

- 雨の日には御朱印帳用の防水カバーが役立ちます。また、暑い日は帽子や水分を忘れずに 持参しましょう。

- 特別な御朱印情報を事前にチェックしましょう。

- 季節やイベント限定の御朱印は公式サイトやSNSで配信されることが多いので、こまめに確認しましょう。

『御朱印巡りの失敗を防ぐポイント』

- 締切時間ギリギリの訪問は避けるようにしましょう。

- 御朱印の受付終了時間を過ぎると断られることがあります。余裕を持って訪問しましょう。

- 参拝ルートを事前に計画しましょう。

- 同じエリアで複数の神社・お寺を回る場合、効率よく回れる順番を事前に確認しておくと便利です。

- 忘れ物に注意しましょう。

- 御朱印帳や初穂料を忘れないよう準備しましょう。特に旅行中はチェックリストを活用すると安心です。

まとめ:御朱印巡りで岩手の魅力を満喫しよう!

この記事では、御朱印巡り初心者の方が安心して楽しめるよう、岩手県の神社仏閣を巡る基本情報や準備、マナーをわかりやすくご紹介します。岩手ならではの魅力に触れながら、心穏やかなひとときを過ごしてみませんか?

御朱印巡りは歴史や文化に触れる特別な体験です。当サイトでは初心者の方にも役立つ情報を発信し、これからも寄り添った内容で皆様の御朱印巡りをサポートしてまいります。

またぜひお立ち寄りください。

あなたの御朱印めぐりが楽しく、充実したものになることを心より願っております。